こんにちは、世界はサカサマ!のHirokiとAccoです!

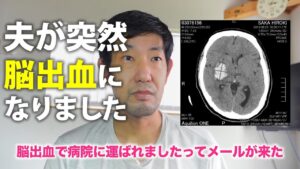

運転に関する動画にたくさんの反響をいただきました。ありがとうございます! そこで今回は、脳出血による片麻痺があるHirokiが、どのようにして運転を再開したのか?免許の更新にはどんな手続きが必要なのか? について詳しくお話ししていきます。

もちろん、これはあくまでもHirokiの経験談なので、すべての方に当てはまるわけではありませんが、運転再開を考えている方の参考になれば嬉しいです!

免許更新までの流れ

1. 公安委員会に相談する

まず、運転免許センターに行き、公安委員会の書類をもらうことからスタートします。ここでは、脳卒中後の免許更新について詳しく教えてもらえます。

2. 主治医の診断書をもらう

次に、主治医に運転可能かどうかの診断書を書いてもらいます。この診断書がなければ免許の更新ができません。

3. 公安委員会で適性検査を受ける

診断書を提出すると、公安委員会の担当者と面談や適性検査を受けます。

この適性検査では、主に高次脳機能障害の有無がチェックされます。運転中は「信号を見る」「アクセルやブレーキを操作する」「周囲の状況を把握する」など、複数のことを同時に処理する必要があります。

Hirokiの場合、リハビリの一環として、

- しりとりをしながら歩く

- 透明のシートに書かれた文字を読みながら景色を見る

といったトレーニングを行い、注意力や判断力の回復を目指しました。

4. 免許の更新手続きをする

適性検査に合格すると、免許更新の手続きに進みます。ただし、発症前と同じ条件での免許更新ができるとは限りません。

Hirokiの場合、原付免許がなくなり、オートマ限定の免許に変更されました。運転が完全に禁止されるわけではないものの、一部制限がかかることは覚悟しておいたほうがよさそうです。

自動車学校での運転再開訓練

免許を更新できても、すぐに運転を再開するのは不安がありますよね。Hirokiもペーパードライバー状態だったため、自動車学校で講習を受けました。

1. 障害者向けの車両を確認

自動車学校によっては、手動運転装置付きの車など、障害者向けの車両を用意している場合があります。ただし、公式サイトには情報が載っていないこともあるので、直接問い合わせて確認するのがオススメです。

2. 講習のスケジュール

Hirokiの場合、1時間×3日間のプランで講習を受けました。最終日は路上教習を行い、「これなら大丈夫!」と自信がついた時点で運転を再開しました。

運転再開のために大切なこと

① 早めにリハビリで「運転したい!」と伝える

リハビリ病院によっては、ドライブシミュレーターを使った訓練ができるところもあります。

もし運転を再開したいなら、入院中のリハビリの段階で「運転できるようになりたい」と伝えておくことが大切です。

② 診断書をもらうまでのリハビリが重要

免許更新のためには診断書が必要ですが、主治医は「運転してもいい」とはっきり断言しません。

そのため、回復期リハビリの段階で高次脳機能のトレーニングをしっかり受けることが大事になります。

③ 自動車学校を上手に活用する

「免許は更新できたけど、実際に運転するのが怖い…」という方は、ペーパードライバー講習や障害者向けの講習を受けるのがオススメです。

まとめ

脳卒中後の運転再開には、診断書の取得、適性検査、自動車学校での講習など、思っていた以上に多くのプロセスが必要でした。

特に、高次脳機能障害の影響で、運転に必要な判断力が落ちていないかをチェックすることが重要です。

そのため、リハビリの段階から運転を意識してトレーニングすることが、スムーズな免許更新につながるポイントだと感じました。

もし運転再開を考えている方は、まずは免許センターに相談し、主治医の診断書をもらうところからスタートしてみてくださいね!

というわけで

世界はサカサマ!「脳卒中後の運転再開!免許更新のポイントを詳しく解説」でした。

ではまた次回お会いしましょう。バイバイ!

コメント